Le ultime sette parole di Gesù

- La croce: spazio della ritrovata dignità per ogni uomo

Incastonato, nella Lettera che San Paolo indirizza ai cristiani della città macedone di Filippi, troviamo il meraviglioso inno che spesso la liturgia ci offre.

Esso ha un movimento discensionale e ascensionale, ma emerge in maniera toccante il volto di un Dio denudato: in Cristo, Dio si svuota della Sua Gloria e del Suo Splendore per “prendere forma umana”.

Dall’inno emerge un’immagine di Dio che mette in crisi ogni forma di religiosità ancorata a un Dio spesso rappresentato potente, immune da ogni limite umano. Quella della Lettera ai Filippesi è l’icona di un Dio che chiama a una fede adulta, profonda, autentica, capace di scorgere la presenza del divino in chi perde sé stesso.

Paolo ha stima per i suoi, ma richiede un colpo d’ala. Prima di presentare l’esempio stesso di Cristo, quasi dipingendolo dinanzi ai loro occhi, l’Apostolo invita i suoi a saper limare il cuore invitando la comunità a lasciarsi attrarre da quanto accade in Cristo. Come Lui, anche il credente è chiamato a diventare docile nell’amore verso gli altri.

Un amore pieno, quello del Cristo, che esige nel credente lo “svuotamento” dell’amor proprio e dell’orgoglio.

Fatevi umili, li esorta, non cercate il vostro interesse, cercate quello degli altri. Imparate a sollevarvi dal peso di voi stessi per capire il mistero della kènosis, dello “svuotamento” in Cristo.

C’è una chiave che rende chiara l’esperienza del Cristo.

Il passaggio dalle condizioni di Dio a quelle di colui che si è fatto “simile” all’uomo è vissuto per amore, per desiderio di condivisione, e si realizza nella fedeltà, fino alla fine, fino alla Croce.

La croce emerge al centro dell’inno, quasi come snodo tra l’incarnazione e la resurrezione. Essa è la chiave interpretativa di tutto il testo, è l’espressione più alta di un amore che si fa servizio; la via più nobile in cui il volto del povero, del reietto, del violato, dell’offeso ritrova lo splendore e la gloria di Dio:

“Per questo Dio lo esaltò e gli diede un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi” (Fil 2,9-10).

- La croce: rivelazione piena dell’amore

Potremmo definire la croce come la sintesi mirabile della vita di Gesù, il sigillo della sua lucida follia d’amore protesa a dare vita piena a ogni essere umano. Prendere la croce, afferrarla, è assumere su di sé il giogo di un amore che fa sul serio.

Quest’oggi vorrei proporvi qualche riflessione sulle ultime parole di Gesù per gettare luce sul nostro ministero che è ministero d’amore.

Certamente ogni evangelista ha voluto consegnarci una sfaccettatura della passione, a partire da una teologia propria, diversa e autonoma l’una dall’altra.

Da loro accogliamo una testimonianza di fede. Quanto ci trasmettono è la consapevolezza di una voce chiara, nuda, vera che si è consegnata a noi sulla croce in un contesto di grande povertà. Sette parole, ultime e definitive, pronunciate con il fiato corto di chi ama fino alla fine. Un itinerario, un percorso di Carità che ci introduce alla comprensione di noi stessi, nella pace di una relazione vissuta in piena comunione col Padre: quanto ne abbiamo bisogno, noi che siamo chiamati ad un confronto sincero con la nostra umanità ferita per imparare a prenderci cura delle ferite altrui!

Entrare nella prova della fede, anche per noi, non è semplice.

Nei tempi che viviamo, spesso possiamo ritrovarci con un senso di inadeguatezza, inutilità, disorientamento, demotivazione, mentre ci abita il desiderio di una chiarezza identitaria e di leggerezza nell’impegno pastorale, che appaiono sempre più evanescenti.

Forse è proprio la parola «solitudine» che riesce a intercettare e ad esprimere, meglio di altre, questa esperienza immediata.

La sofferenza legata alla propria solitudine spesso si radica nella profondità del nostro cuore, si annida lentamente attraverso tanti passaggi:

- il nostro carattere, che spesso può divenire una vera e propria pietra d’inciampo, soprattutto quando tende a renderci introversi e impedendoci una sana relazione con gli altri;

- il fallimento o la delusione del ministero, che spesso può portarci a lasciar perdere tutto, avvitandoci su noi stessi e impedendoci di cogliere la logica pasquale del chicco di frumento;

- i malintesi tra di noi, confratelli e vescovo, o con la stessa comunità, che, se affrontati senza realismo o spirito evangelico, possono giungere a inasprire forme di risentimento personali o favoriscono chiusure rigide.

Insomma quando si pensa alla nostra vita ci si accorge che le croci sono piantate nel vivo della carne, della nostra sensibilità. Non siamo invulnerabili, né onnipotenti, anche se talvolta ci si crea l’illusione di esserlo. Accettare che la sofferenza faccia parte dell’esistenza umana significa aprirsi alla verità di sé stessi.

Come afferma Ansel Grün:

“Spetta a noi scegliere se lamentarci e sprofondare sempre di più nello sconforto, oppure se farne una opportunità per tornare in sintonia con noi stessi, per farci una cosa sola con tutto ciò che esiste: con Dio, con l’umanità e con l’intero creato. Dipende da noi rimanere arenati nella ribellione contro la solitudine, e quindi isolarci, oppure vivere la nostra solitudine come una fonte da cui attingere” [1].

La vita, lo vogliamo o no, ci procurerà sempre delle ferite. Il problema è comprendere quale rapporto si può instaurare con questi momenti di prova e di sofferenza.

Le 7 parole di Gesù sulla croce, ultime stille di un amore che si consuma, si fanno bussola per il nostro ministero e possono aiutarci a vivere il viaggio della vita con le sue sfide, affinché possiamo giungere, come Gesù, a consegnarci nelle mani del Padre.

Esse ci possono aiutare a comprendere da un lato la materialità che la croce attesta, rivelando la parte più oscura del nostro cuore e, dall’altro, l’amore con cui il Cristo risponde a questo male. In queste parole ritroviamo la nostra identità profonda di uomini per gli altri, di uomini dell’“oltre”, di uomini dell’“eccomi”, di uomini “consegnati” all’Amore.

- Le sette parole

Queste parole furono commentate da san Bonaventura da Bagnoregio, siamo nel 1200, e poi divulgate dalla spiritualità francescana. Quello che desidero offrirvi non è uno studio, ma l’occasione di trovare, intorno a queste parole, il Vangelo per noi, la buona notizia che ci nutre e ci cambia.

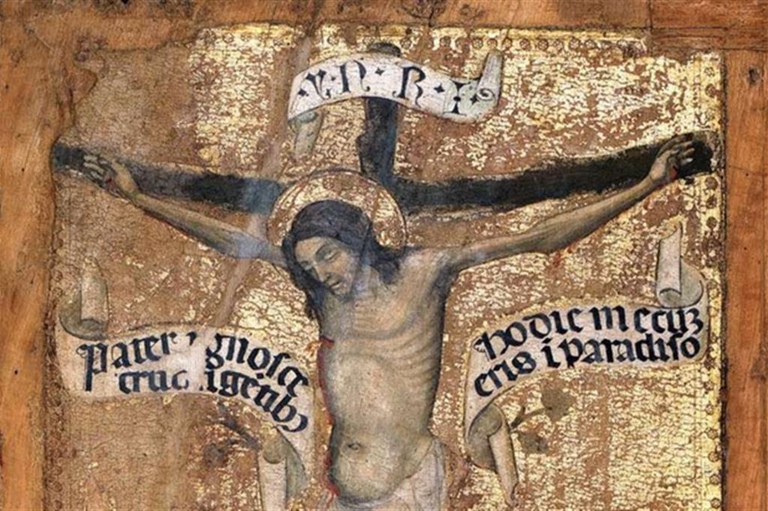

Sulla croce, il Crocifisso è il Verbo ridotto al silenzio, ma proprio nel silenzio e nella debolezza della croce, Dio parla in modo definitivo. Le parole pronunciate diventano luogo in cui il credente può entrare, dimorare, confrontarsi. Sono parole da ascoltare in ginocchio.

- I Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». (Lc 23,34)

Anche in questo momento Gesù si rivolge a Dio con il nome di Padre. Lo stanno crocifiggendo e dinanzi a questo dolore immane che lo attraversa il suo silenzio è squarciato dall’invocazione Abbà (lo stesso appellativo del Padre nostro), perdona loro.

Non è lui che lo dona, ma lo chiede al Padre in una intercessione sublime che rivela le sue viscere di misericordia per noi.

Luca manifesta in questo passaggio tutta la forza del suo taglio legato alla rivelazione della misericordia di Dio che emerge forte attraverso il tema dell’intercessione (inter-cedere = fare un passo tra), assumersi la responsabilità di un accadimento, di una situazione (es. Abramo con Sodoma e Gomorra, cfr Gen 18,17-33).

Intercedere è la provocazione che ci giunge per il nostro ministero, chiamato a spendersi per un mondo non fatto da perfetti.

Certamente il peccatore, il malfattore, colui che ci umilia, da vicino non risulta facilmente amabile e il male da lui commesso ancor meno. Questa parola però è un invito chiaro ad accogliere il perdono divino, non a meritarlo, ad accoglierlo e donarlo sempre.

Pensiamo al nostro essere ministri del perdono, alle tante situazioni che incontriamo e che viviamo sulla nostra pelle. Come Gesù, siamo chiamati ad abitare le relazioni più complesse con la misericordia nel cuore.

Non sempre siamo in grado di perdonare, e il cammino per raggiungere tale capacità è lungo, molto faticoso, e chiede la capacità di rimettere a Dio le nostre collere, le nostre durezze e le nostre paure e paralisi. Lasciamo che sia Dio Padre a compiere quanto talvolta avvertiamo impossibile nella nostra umanità.

- II Ora, uno dei malfattori appesi [alla croce] bestemmiava [Gesù] dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». Ma l’altro, rispondendo, lo rimproverò dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, pur subendo la stessa condanna? Noi, giustamente [condannati], perché riceviamo il dovuto per ciò che abbiamo fatto; ma costui non ha fatto nulla di male». Poi disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno». E gli disse: «Amen, dico a te: oggi con me sarai nel paradiso». (Lc 23,39-43)

Gesù è giustiziato insieme ad altri due, “malfattori” li definisce il testo, tutti e tre condannati alla pena di morte, come persone che hanno operato il male e per ciò nocive alla società. Come accaduto in vita, anche in morte Gesù è in compagnia dei peccatori. Luca li distingue: sono in due, uno a destra, l’altro a sinistra, e tra loro appare Gesù quale “segno di contraddizione” per l’umanità (cfr le parole del vecchio Simeone, Lc 2,34). Il primo è un uomo in dissidio con se stesso, il male lo acceca e lo conduce a radicalizzare il suo malessere autogiustificante dinanzi a questo messia impotente; il secondo ha trovato una scelta che lo pacifica dinanzi alla morte e lo libera: riconoscere il proprio fallimento.

Solo costui apre gli occhi del cuore, riconosce in Gesù l’innocente ingiustamente condannato e a lui si consegna con fiducia. “Ricordati di me”, portami nel tuo cuore. Parole disarmate che dicono il bisogno di amore e consegnano la vita.

La risposta di Gesù non si fa attendere: “Amen, dico a te: oggi con me sarai nel paradiso”. Gesù non rimanda la salvezza e gli consegna quell’oggi più volte proclamato, nel vangelo di Luca.

Non c’è tempo da perdere, l’amore non attende, ma si consuma: nessuno, per quanto sia stato malvagio, se riconosce l’amore, può essere escluso dalla vita oltre la morte.

Questa verità che la parola di Gesù ci consegna è invito chiaro a tenere accesa la speranza del Regno in chi ha smarrito il cammino. Siamo coloro che spalancano finestre anche nel carcere delle colpe altrui, che annunciano cieli nuovi quando tutto sembra crollare.

- III “Ora, presso la croce di Gesù stavano sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo la madre e il discepolo amato che stava là, dice alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi dice al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell’ora il discepolo la accolse tra i suoi beni più preziosi”. (Gv 19,25-27)

Da Luca passiamo a Giovanni, lui disegna un vangelo diverso e ci presenta la gloria di Colui che regna dal legno: è la gloria dell’amore del Signore che si manifesta nella sua “ora”. L’evangelista ci presenta uno sguardo…Gesù vede innanzitutto la madre… la nuova Eva… la Donna dei tempi nuovi… e l’amico, il discepolo amato. Così Egli giunge con la parola a compiere il segno: la Chiesa, una nuova comunità che viene generata nelle doglie del parto da Maria, la cui fede si attesta precedendo la risurrezione.

Con Maria e come Lei siamo invitati a fare esperienza generativa. Ai piedi della croce siamo chiamati a generare i nostri fratelli, le nostre comunità.

La Chiesa si costruisce con le lacrime, non con i proclami, e noi siamo coloro che “con-segnano” i fratelli l’uno all’altro, in un’alleanza di cura e di fedeltà. Siamo artigiani di relazioni rigenerate nel dolore e nel dono, non funzionari del sacro.

- IV E venuta l’ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino all’ora nona. E all’ora nona Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabachtàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». (Mc 15,33-34; cfr. Mt 27,44-46)

È la parola più drammatica. Gesù assume il grido dell’umanità intera, è qui che Gesù entra pienamente nella condizione dell’uomo: la percezione dell’abbandono di Dio. Dov’è finito quell’amore elettivo del Padre, ascoltato nel battesimo e alla trasfigurazione? Gesù è immerso in un tempo senza luce, in un silenzio angosciante.

L’oltraggio, il disprezzo e la maledizione sembrano aver preso il posto di quella parola benedicente rivoltagli dal Padre durante la sua vita. Ora Gesù sembra non appartenere né al cielo e neanche alla terra.

Le parole del salmo 22 sono pronunciate in aramaico, in una straziante angoscia che rivela ancora un legame forte: Dio mio. Dio mio; Gesù soffre, avvertendo la morte imminente, la lontananza di Dio, l’essere separato da Lui come un peccatore, anzi fino a «essere fatto peccato» (cfr. 2Cor 5,21), dirà l’apostolo Paolo. Quanti sono sotto la croce non comprendono e lo scherniscono, pensando che stia invocando Elia.

Qui troviamo «lo scandalo della croce» (Gal 5,11) e comprendiamo com’è difficile la sequela di Gesù, che richiede di «abbracciare» la propria croce per seguirlo (cfr. Mc 8,34). Emerge tutta la contraddizione che l’amore subisce in un mondo di ingiustizia e non ci accarezzi l’idea di sostenere la tesi di un Dio che si compiace delle sofferenze del Figlio per ristabilire giustizia nel mondo. Il Padre non vuole la morte del Figlio, così come non vuole la morte del peccatore.

Mi piace notare che questa domanda si giustappone a quella di Genesi: Adamo dove sei? Chi non si fa trovare? L’uomo che ha smarrito la sua dignità, e ha reso sordo il suo orecchio a causa del peccato, della paura, del dolore scaturito oppure è Dio che si rende muto?

Nel salmo 22 il Signore risponde, illumina le tenebre del dolore e, nella morte di Gesù sarà lo Spirito a restituire vita alla notte della fede. In questo grido c’è la possibilità per ogni uomo di non sentirsi più solo nel dolore.

Quanto ci provoca questa parola. È nella notte che si impara la grammatica della luce. Il sacerdote è uomo della notte, non perché ama il buio, ma perché vi accende stelle. Rimanere sotto la croce senza scappare è la testimonianza che la gente attende da noi, dalla nostra fede, dal nostro ministero.

- V Gesù, sapendo che ormai tutto stava compiendosi, affinché si compisse la Scrittura, dice: «Ho sete». Vi era là un vaso pieno di aceto. Mettendo su una canna di issopo una spugna piena di aceto, gliela avvicinarono alla bocca. (Gv 19,28-29)

Apparentemente semplice, questa parola rivela la sete profonda di Gesù: non solo sete fisica, ma desiderio ardente di comunione. È il Dio mendicante, che si espone nel bisogno. In questa sete c’è tutto il dramma e la bellezza dell’incarnazione: la nostalgia dell’uomo nel cuore di Dio.

Mi hanno profondamente toccato le parole di Giuliana di Norwich, una mistica inglese vissuta tra XIV e XV secolo:

“Lo stesso desiderio e la stessa sete che aveva sulla croce, li ha ancora e li avrà fino a quando l’ultima anima che deve essere salvata non sarà entrata nella beatitudine. Poiché, come in verità sono proprie di Dio verità e misericordia, così in verità sono proprie di Dio sete e brama […] che dureranno in Lui finché noi saremo nel bisogno, sollevandoci nella sua beatitudine […]. La brama e la sete spirituale di Cristo dura e durerà sino alla fine del mondo”[2].

È questa nostalgia dell’uomo… che dà senso alle nostre fatiche pastorali. Siamo pastori perché chiamati a prenderci cura di quanti ci sono affidati. Questa sete del Signore è l’anima della nostra vita, senza di essa siamo persi, svuotati del senso profondo del nostro vivere, preda di forme surrogate del vivere il nostro ministero.

- VI Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!».(E reclinato il capo, consegnò lo Spirito). (Gv 19,30)

Gesù non è stato sopraffatto dalla morte, ma l’ha trasformata in dono. Questa “parola” non esprime rassegnazione, ma pienezza. Il compimento è nel dono totale di sé: nulla è stato trattenuto. C’è una fedeltà che si attesta. Nella voce di Gesù sembra riecheggiare la voce del Padre che sigilla quanto accaduto come opera di Dio.

Il testo sembra quasi consegnarci un grido di trionfo. Esso ci offre la chiave per vivere la vocazione cristiana: amare fino alla fine, senza riserve.

La croce diventa la misura dell’amore autentico, il suo compimento. «Tutto è stato adempiuto, perché vi sia finalmente l’inizio della salvezza, l’inizio della vita che attraverso l’amore ha sconfitto la morte per sempre», sembra questo il senso definitivo del brano. Ci troviamo dinanzi all’epifania dell’amore di Dio che genera perdono e misericordia. L’ultima parola sulla vita è di Dio, a noi solo il compito di lasciarlo operare.

«Reclinato il capo, consegnò lo Spirito (parédoken tò pneûma)» (Gv 19,30).

Gesù non dà l’ultimo respiro ma consegna, effonde dall’alto della croce, su tutto il creato, quello Spirito che aveva animato la sua missione: siamo dinanzi ad una nuova creazione.

Guardando a questa scena, si radica ancor di più la consapevolezza che la nostra fedeltà al progetto di Dio non poggia sulle capacità di ciascuno. L’unico compito che abbiamo è offrire spazio, dare respiro all’azione dello Spirito in noi mediante un ministero vissuto nell’offerta discreta di una vita senza calcoli: questo ci rende canali di grazia perché la Parola si faccia carne nella storia. Lui completerà in noi, con la pienezza dell’amore, quanto è rimasto incompiuto.

- VII Ed era già circa l’ora sesta e si fece buio su tutta la terra fino all’ora nona, essendosi eclissato il sole; il velo del tempio si squarciò nel mezzo. E Gesù, esclamando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito». Ora, detto questo, spirò. (Lc 23,44-46)

L’ultima parola è affidamento. È il ritorno al Padre, come un bambino Gesù si addormenta tra le braccia del padre. Un’immagine tenera e forte: il Cristo crocifisso non è un perdente, ma uno che si è consegnato con fiducia totale dopo aver attraversato ogni dinamica umana. Gesù sta dentro questa umanità sino ad esserne travolto. Dio e l’uomo sono impastati dentro la stessa storia.

Nell’atto della consegna del Figlio al Padre, il cristiano ritrova la sua chiamata quotidiana a lasciare il controllo per vivere nell’abbandono filiale. È bello cogliere come la prima e l’ultima delle sette parole siano rivolte al Padre.

Sette parole che introducono alla Pasqua, alla nuova creazione, come sette furono i giorni necessari per dare vita al creato. Sant’Ambrogio riteneva il riposo di Gesù sulla croce un completamento del riposo di Dio nel settimo giorno della creazione.

Guardando a questa ultima parola troviamo fiducia nell’affidare il nostro ministero a una consegna continua di noi stessi alla misericordia di Dio. Vivere ogni giornata “come se fosse l’ultima”, nella pienezza dell’amore, senza trattenere nulla; rimettere il proprio servizio, le proprie stanchezze, le proprie gioie nelle mani del Padre; buttarsi tra le sue braccia senza sapere dove si cadrà.

Conclusione

Queste parole sono state un viaggio interiore alla scoperta della “croce” come cattedra di vita. Spazio da abitare, capace di rivelarci quanto amore il nostro cuore può generare. Solo attraverso di essa ci comprendiamo come uomini impastati di Cielo e terra.

Abbracciarla, come ha fatto Cristo, ci aiuterà ad essere ministri secondo il cuore di Dio: teneri, radicali, consegnati, uomini di luce anche nella notte. Non fuggiamola, abbracciamola, essa darà forma ai nostri giorni rivelando a noi stessi quanto amore ci attende. Come afferma sant’Agostino nel Commento al vangelo di Giovanni: “Chi non riesce a vedere da lontano la meta del suo cammino, non abbandoni la croce, e la croce lo porterà” .

O Gesù uomo della Croce

Figlio obbediente del Padre,

ponte di grazia tra il cielo e la terra,

noi t’invochiamo:

dona a ciascuno dei tuoi ministri

lo sguardo penetrante di chi

sa amare senza appartenersi;

inonda della tua misericordia

lo loro fragili esistenze,

perché dalle ferite del cuore

tracimi la tenerezza del tuo amore;

suscita, in ogni presbitero

Il fascino della Comunione,

accolta e vissuta;

colma di vera umiltà il loro cammino,

perché con la vita narrino al mondo

il volto radioso della Chiesa tua sposa.

† Giuseppe Satriano

Arcivescovo di Bari-Bitonto

[1] Cf. A. GRÜN, Silenzio e solitudine nel ritmo della vita, Editrice Queriniana

[2] Giuliana di Norwich, Revelations of Divine Love, ed Dom. Roger Hudleston, London 1927, p.76.