Civiltà Cattolica, un tuffo nel web

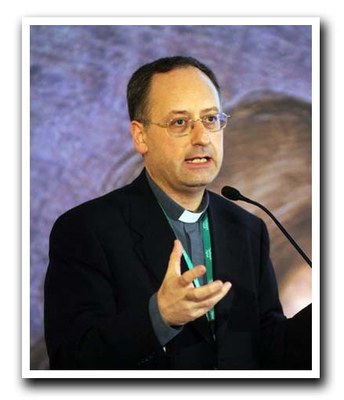

Chi ha idee si faccia avanti, si legge. Un bel colpo di scena per quella che, oltre a essere la più antica rivista culturale italiana, è anche ritenuta la più austera, realizzata dai gesuiti romani e metodicamente approvata dalla Segreteria di Stato vaticana. Messinese, classe 1966, docente alla Gregoriana e titolare di una vastissima bibliografia in cui la critica letteraria (esercitata su autori imprevedibili come Pier Vittorio Tondelli o comunque anticonsolatori, come l’amatissima Flannery O’Connor) si mescola sempre più spesso con la riflessione intorno ai nuovi media, padre Spadaro non si considera affatto un rivoluzionario.

Chi ha idee si faccia avanti, si legge. Un bel colpo di scena per quella che, oltre a essere la più antica rivista culturale italiana, è anche ritenuta la più austera, realizzata dai gesuiti romani e metodicamente approvata dalla Segreteria di Stato vaticana. Messinese, classe 1966, docente alla Gregoriana e titolare di una vastissima bibliografia in cui la critica letteraria (esercitata su autori imprevedibili come Pier Vittorio Tondelli o comunque anticonsolatori, come l’amatissima Flannery O’Connor) si mescola sempre più spesso con la riflessione intorno ai nuovi media, padre Spadaro non si considera affatto un rivoluzionario.

«L’innovazione – spiega – appartiene fin dalle origini alla storia e alla tradizione della Civiltà cattolica, che nacque nel 1850, quando l’Italia non era ancora unita, ma scelse di esprimersi in italiano anziché in latino, come nell’uso dell’epoca per le pubblicazioni di questo tipo. Lo stesso strumento della rivista, poi, era un fatto inconsueto per gli ambienti cattolici: le riviste erano appannaggio dei liberali, degli anarchici…»

Insomma, erano i blog del Risorgimento.

«In un certo senso sì. Quello che intendo dire è che l’apertura al nuovo è da sempre uno dei tratti dominanti della comunità di cui Civiltà cattolica è espressione».

Comunità?

«Certo. La rivista è frutto del lavoro di un "collegio di scrittori", di cui la redazione e il direttore stesso sono espressione. Secondo le disposizioni contenute nei testi pontifici di fondazione, gli scrittori vivono "in comunanza di vita e di studi", cosicché l’intero collegio è responsabile di quanto viene pubblicato. Anche per questo, fino a qualche anno fa, gli articoli apparivano anonimi, senza firma. Attualmente, invece, ogni approfondimento, prima di essere pubblicato, passa al vaglio di altri scrittori, che ne discutono con l’autore».

Il direttore avrà almeno il potere di commissionare gli interventi, no?

«In alcuni casi, quando l’attualità l’impone. Altrimenti gli scrittori seguono un loro percorso di ricerca, che però non è mai solitario e si inserisce, piuttosto, in questa dimensione di comunità».

Letteratura e social network: il nuovo direttore si presenta con un profilo che può apparire inusuale.

«Anche Marshall McLuhan partì dalla letteratura per approdare ai media "elettrici", nella convinzione che la tecnologia non fosse una questione di valvole e circuiti, ma il tentativo di mettere in gioco la libertà dell’uomo in ordine alla realizzazione di alcuni desideri radicali: la relazione, la comunicazione, la conoscenza. È una curiosità di natura spirituale, prima ancora che intellettuale, qualcosa che come gesuita mi riporta al grande insegnamento di Ignazio, e cioè la pratica del discernimento, la volontà di trovare Dio in tutte le cose. E siccome parliamo del Dio incarnato, non possiamo permetterci neppure per un momento di pensare che il mondo di oggi, così evidentemente attraversato dalla mutazione digitale, sia un luogo da cui Dio si ritrae, una realtà della quale, come cristiani, siamo autorizzati a disinteressarci. Al contrario, la Chiesa è sempre chiamata a essere lì dove si trova l’uomo, anche quando, per farlo, deve mettersi in movimento».

Sì, ma tanto entusiasmo potrebbe essere scambiato per ingenuità.

«È un rischio da correre e che, in ogni caso, mi pare meno grave di quello che deriverebbe dall’assecondare la tentazione di serrare i ranghi ed erigere steccati. Per quanto pessimistica possa essere la lettura della realtà che ci circonda, bisogna evitare di dare risposte che prescindano dalle domande. Mettersi in dialogo con l’umanità di oggi (un’umanità che è ancora capace di impegno, di coraggio) significa sforzarsi di decifrare la tensione spirituale che sta all’origine di tanti interrogativi, magari disordinati, di cui il Web si fa collettore».

È questo il significato della cyber-teologia?

«Esattamente: l’intelligenza della fede al tempo della rete. O, meglio ancora, il modo in cui la fede può essere pensata seguendo la logica della rete. Come cambia la ricerca di Dio nell’epoca dei motori di ricerca, per esempio. L’uso degli strumenti, e degli strumenti tecnologici in particolare, non è mai neutro, la nostra conoscenza del mondo cambia a seconda dell’attrezzatura di cui disponiamo. Tutto sta nel saper guardare la realtà in trasparenza, mettersi in ascolto della profonda ricerca di significato che attraversa, in maniera spesso inavvertita, il mondo digitale».

Dobbiamo aspettarci una "Civiltà cattolica" più presente sul web, quindi?

«La questione è più ampia, riguarda la trasformazione del concetto di rivista. Senza rinunciare alla carta stampata, occorre inserirsi in una pratica di condivisione, secondo lo stile di prossimità e amicizia caratteristico dei social network. Sì, sono convinto che questo processo toccherà anche La Civiltà cattolica, ma con tempi lunghi e nelle modalità che verranno stabilite dall’intero collegio degli scrittori».