Il Simbolo: una icona di Gesù Cristo in parole

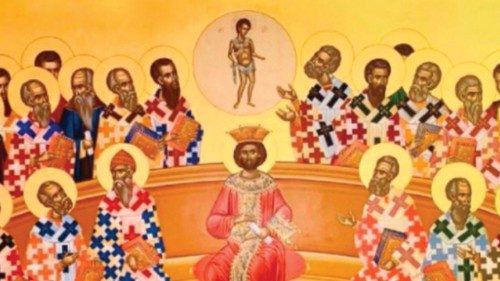

Una «icona in parole»: è questa la suggestiva immagine con cui il documento elaborato dalla Commissione Teologica Internazionale (cti) in occasione del 1700° anniversario del Concilio Ecumenico di Nicea (325-2025) e reso ora pubblico, ci suggerisce di guardare al Simbolo di fede promulgato dai Padri di quel Concilio e di cui il primo capitolo offre una bellissima e profonda “lettura dossologica”: «Celebrare Nicea nel suo 1700° anniversario, significa anzitutto meravigliarsi del Simbolo che il Concilio ci ha lasciato e della bellezza del dono offerto in Gesù Cristo, di cui è come l’icona in parole» (n. 7, p. 19).

Ed è proprio su questa caratterizzazione “dossologica” che va posta l’attenzione, ma non senza aver prima precisato che l’intento di queste riflessioni vuole essere più un “invito alla lettura” che quello di offrire una sintesi puntuale dell’ampio e ricco documento (che consta di quattro capitoli, per un totale di 124 numeri), la cui articolazione è ben descritta al n. 5: il primo capitolo, dal titolo Un Simbolo per la salvezza: dossologia e teologia del dogma di Nicea (nn. 7-47), propone «una lettura dossologica del Simbolo, per metterne in evidenza le risorse soteriologiche e quindi cristologiche, trinitarie e antropologiche», insieme alla portata ecumenica della fede nicena; il secondo, di tenore patristico, dal titolo Il Simbolo di Nicea nella vita dei credenti: «Noi crediamo come battezziamo; e preghiamo come crediamo» (nn. 48-69), vuole esplorare «come la vita liturgica e la vita di preghiera è stata fecondata nella Chiesa dopo il Concilio»; nel terzo, dal titolo Nicea come evento teologico e come evento ecclesiale (nn. 70-102), ci si sofferma poi «sul modo in cui il Simbolo e l’evento del Concilio rendono testimonianza dello stesso avvenimento di Gesù Cristo, la cui irruzione nella storia offre un accesso inaudito a Dio e introduce una trasformazione del pensiero umano e […] testimoniano anche una novità nel modo in cui la Chiesa di Cristo si struttura e adempie la sua missione»; per analizzare, infine, nel quarto capitolo, dal titolo Custodire una fede accessibile a tutto il popolo di Dio (nn. 103-120), «le condizioni di credibilità della fede professata a Nicea in una tappa di teologia fondamentale, che metterà in luce la natura e l’identità della Chiesa».

La natura dossologica del documento della cti emerge con chiarezza sin dalla prima pagina del testo: «Dopo 1700 anni, si tratta di celebrare questo avvenimento in una dossologia» (n. 1). Il primo senso con cui ci si riferisce quindi alla “dossologia” è quello dell’invito a rendere lode al Signore per il dono di grazia che il Concilio di Nicea e il Simbolo in esso promulgato hanno rappresentato e rappresentano ancor oggi per tutta la vita della Chiesa.

Ma vi è anche una seconda significativa accezione nel modo con cui è utilizzato il riferimento alla “dossologia” nel testo, ben espressa in apertura del primo capitolo, dove si dichiara che lo studio del Simbolo di Nicea offerto nel documento vuol essere «un atto di teologia dossologica» (n. 7). Questa luminosa e potente affermazione è ben rischiarata dal prezioso insegnamento del teologo luterano Jürgen Moltmann, che ha dedicato uno dei capitoli del suo saggio di teologia trinitaria a quella che egli definisce la “Trinità dossologica”. Presentando il senso di quest’affermazione, egli sottolineava – tra l’altro – che «la vera teologia, cioè la conoscenza di Dio, trova la sua espressione nel ringraziamento, lode e adorazione. E ciò che si esprime nella dossologia, questo è appunto vera teologia. […] Nella conoscenza riconoscente, ammirata ed adorante, il Dio Uno e Trino non viene tramutato in oggetto dell’uomo, non viene posseduto, appropriato. Qui il conoscente partecipa del conosciuto e mediante la sua conoscenza e stupore viene tramutato in ciò che egli conosce. Qui noi conosciamo nella misura in cui amiamo, conosciamo per partecipare. Conoscere Dio significa allora partecipare della pienezza della vita divina. È stato questo il motivo per cui nella chiesa antica la conoscenza dossologica di Dio era chiamata theologia in senso proprio, per distinguerla dalla dottrina della salvezza, dalla oeconomia Dei. […] la teologia dossologica è una teologia di risposta. La lode che da essa sale e la conoscenza di Dio che essa acquisisce rispondono alla salvezza di cui si fa esperienza» (Trinità e Regno di Dio. La dottrina su Dio).

Tali considerazioni sono particolarmente importanti perché rappresentano uno stimolante invito a vivere uno stile teologico che sia sempre più attento a prendere sul serio il ben noto, ma forse a volte disatteso nella pratica del lavoro teologico, assioma della lex orandi-lex credendi!

Del resto, è forse proprio per un’attenzione alla prassi celebrativa e alla tradizione orante della Chiesa che il documento della cti ha fatto la scelta di basare tutta la riflessione sul Simbolo di fede, per mostrarne la valenza trinitaria (nn. 8-20), cristologica (nn. 21-29), soteriologica e antropologica (nn. 30-68), sul testo niceno-costantinopolitano (cf. n. 4). E se la scelta di prediligere tale Simbolo, in luogo di quello di Nicea, potrebbe apparire “bizzarra”, considerato che lo scopo del documento è proprio quello di celebrare il Concilio del 325, va ritenuta invece illuminata e ben opportuna per almeno due ragioni: anzitutto per una doverosa attenzione a ciò che settimanalmente si celebra nell’eucaristica domenicale e per fedeltà alla formula adoperata dai cristiani nel professare la propria fede. La seconda ragione rimanda all’attenzione che si è voluto dare anche al processo di ricezione che il Concilio di Nicea ha conosciuto e che, nel caso del Simbolo niceno, è proseguito per tutto il resto del iv secolo, sino – per l’appunto – al Concilio di Costantinopoli del 381.

La dossologia quindi rinvia all’attenzione al senso teologico della liturgia: «Per essere pienamente compreso, questo Simbolo nato dalla liturgia assume tutto il suo significato quando è proclamato nella liturgia e articolato con la lettura dell’insieme delle Sacre Scritture» (n. 26); «conviene allo stesso tempo sottolineare senza posa che il Simbolo in quanto simbolo di fede si radica in modo originale nel contesto liturgico, che è il suo ambito vitale e dunque il contesto nel quale riceve tutto il suo senso» (n. 52); «la preghiera della Chiesa si rivolge sempre al Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo» (n. 13), cogliendo così quello che, con Cipriano Vagaggini, possiamo ben definire il movimento cristologico-trinitario della liturgia e di tutta la storia della salvezza.

Del resto, la fedeltà a questa “legge dell’economia divina”, come la definisce Vagaggini, apre al riconoscimento che «la pienezza fontale del Padre implica una taxis (un ordine) nella vita del Dio trinitario» (n. 14). Una taxis che non toglie nulla alla piena dignità divina delle tre persone, in quanto, come chiaramente viene poi affermato, «l’uguaglianza, da una parte, e la differenza e l’ordine, dall’altra, non si contraddicono» (n. 14); una taxis che si riflette poi anche nella taxis che segna le relazioni umane: «A immagine della paternità divina, le paternità e maternità umane implicano il dono di sé, una piena uguaglianza tra genitori e figli, tra coloro che donano e coloro che ricevono, ma anche una differenza e una taxis tra di loro» (n. 35). Va allora richiamato qui un paradigma teologico che proprio a questa questione fondamentale della teologia trinitaria (la coesistenza di comunione e gerarchia) si fa attento, quello della sintassi, e che si rileva particolarmente fecondo nel leggere le tante “polarità paradossali della fede”: me ne occupo da tempo, raccogliendo la lezione di Basilio di Cesarea che fonda la sua riflessione proprio sulla formula battesimale (cf. n. 51), sempre in obbedienza al principio della lex orandi-lex credendi.

Del resto, è proprio alla riflessione di questo Padre cappadoce che si devono le espressioni entrate poi nel Simbolo di Costantinopoli per dire la fede nella divinità dello Spirito, che «può e deve essere adorato col Padre e col Figlio – a conferma del carattere dossologico del Simbolo» (n. 12; cf. nn. 60-61).

Recuperando dunque il proposito dichiarato in apertura, quello di consegnare al lettore un “invito alla lettura” di questo pregevole documento, va ribadito che esso può, ben a ragione, essere definito una vera “miniera”, che merita di essere attentamente letto, meditato e studiato per cogliere le numerose “vene aurifere” in esso presenti.

Jean Paul Lieggi, Facoltà Teologica Pugliese

© L'Osservatore Romano, giovedì 3 aprile 2025