Visioni di Chiesa lectio divina di At 3,1-10

Bari 7 luglio 2018

Inizio questa meditazione evocando un’immagine che credo sia restata impressa nella mente e nel cuore di molti tra coloro che hanno avuto la grazia di partecipare a quell’evento di comunione che è stato l’incontro tra il vescovo di Roma e i patriarchi d’Oriente in occasione della preghiera per la pace nel Medio Oriente, lo scorso 7 luglio a Bari.

Quella giornata ci ha regalato tante immagini, che non sono semplice coreografia. Hanno invece un alto valore teologico, che spero sapremo leggere e interpretare adeguatamente. Sono immagini che ci hanno narrato un volto di Chiesa forse inedito, almeno da alcuni secoli a questa parte, ma non del tutto nuovo, come avremo modo di vedere.

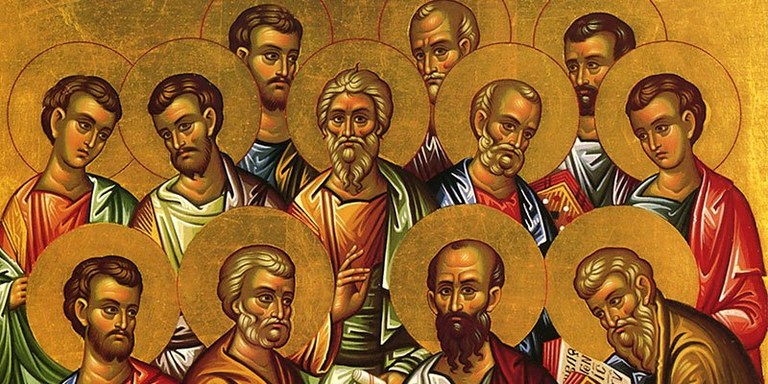

Penso a quel semicerchio di sedie tutte uguali dove i capi delle Chiese, e tra di essi anche una donna, erano seduti con alle spalle il mare, luogo di transito di tanti disperati che fuggono guerra e miseria. Penso a quella fila di venerabili figure, ciascuno con la sua lampada in mano, e il vescovo di Roma lì, semplicemente, in mezzo agli altri, né prima né dopo, ma in mezzo. Penso a quel pullmino da gita turistica che ha condotto “i 20” dal Lungomare alla Basilica di San Nicola, e loro come vecchi amici colti in un momento di svago. Penso a un tavolo perfettamente rotondo, che abbiamo visto solo in fotografia, posto al centro della Basilica, intorno al quale papa e patriarchi si sono incontrati per più di due ore, come fratelli preoccupati per la sorte di altri fratelli, in un clima “sinodale” che non si vedeva da secoli.

Ma penso soprattutto a quell’ultima immagine: il vescovo di Roma in mezzo ai patriarchi, davanti alla Basilica, mentre legge un discorso accorato e coraggioso, come Pietro in mezzo ai suoi fratelli.

Sono solo immagini, ma ci hanno fatto rivivere, almeno per un attimo, la possibilità di un’altra Chiesa. Una Chiesa in cui le differenze non sono necessariamente motivo di divisione né impediscono il dialogo. Una Chiesa in cui i fratelli si riconoscono, ciascuno nella sua specificità e con il suo carisma, a servizio di tutti, e in particolari di quanti soffrono guerre e violenza. Quelle immagini ci hanno fatto balenare che è possibile incontrarsi, senza schiacciarsi gli uni gli altri; che è possibile un ministero di Pietro che sia al servizio della comunione e non più avvertito come una minaccia.

Insomma quella giornata, se la sappiamo leggere, è stata una grande lezione di ecclesialità. Ci ha offerto un volto di Chiesa che ha molto da insegnarci, non solo a livello ecumenico, ma anche per le nostre comunità particolari, anch’esse spesso attraversate da divisioni e rivalità che distruggono anziché edificare.

In quell’incontro abbiamo visto una Chiesa che mi ha ricordato la comunità dei discepoli di cui ci parlano gli Atti degli apostoli, laddove Luca, l’autore degli At, descrive Pietro insieme ai suoi fratelli: “In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai suoi fratelli … e disse” (At 1,15); e poco oltre: “Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò loro” (At 2,14).

Ecco perché oggi ci soffermeremo su questo libro, su un brano degli At, del quale cercheremo di cogliere il messaggio valido ancora per noi oggi.

Gli Atti degli apostoli: tra passato e futuro

Il libro degli At è certamente tra i meno attraenti del NT. Un libro in cui si susseguono storie più o meno credibili, dai tratti spesso romanzeschi e qualche volta noiosi. Un libro che sembra poco ispirante per la nostra vita di credenti. Lo diremmo un libro di storia più che di spiritualità. Peraltro è lo stesso autore a presentarsi nel prologo come chi ha l’intenzione di raccontare semplicemente dei fatti.

Eppure si coglie fin da subito che attraverso quelle narrazioni, che possono apparire semplice cronaca di accadimenti, l’autore ci parla anche di un sogno, dipingendo la sua visione di Chiesa! Gli At sono infatti un libro particolarissimo, in cui la storia s’intreccia al sogno; la realtà, alla visione.

Pensiamo ad esempio al cosiddetto primo sommario degli At dove Luca, parlando dei discepoli in quei primi istanti della loro esperienza di comunione, dice che “erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere” (At 2,42). Ogni volta che leggiamo questo splendido passo, ci sorge spontanea la domanda se il racconto qui sia affidabile. Erano davvero così unanimi? Poco oltre abbiamo infatti una nota dissonante rispetto a quel quadro idilliaco: l’episodio di Anania e Saffira, che ci parla della fatica della comunione, anche per la comunità di Gerusalemme.

Eppure Luca osa consegnarci quel quadro, con un duplice intento: offrirci un’immagine di quella comunità nel suo nascere, che certo ha sperimentato anche se per breve tempo l’unanimità di cui egli ci parla o almeno i suoi germi; ma anche raccontarci il suo sogno di Chiesa, e soprattutto metterci tra le mani quella che possiamo considerare una “tabella di marcia”, che ricordi ancora a noi oggi come una comunità si edifica e si nutre, quali sono gli strumenti ordinari che ancora noi abbiamo a disposizione per diventare, giorno dopo giorno, comunità. Parafrasando la celebre affermazione di Tertulliano, “Cristiani non si nasce ma si diventa”, potremmo dire: “Comunità non si nasce ma si diventa giorno per giorno”; e Luca ci offre gli strumenti per elaborare questa edificazione della comunità.

Un secondo tratto caratteristico degli At è la sua incompiutezza. Si tratta infatti di un libro aperto, non concluso. Vi è una discussione esegetica intorno alla finale dell’opera lucana, che si chiude in modo deludente da un punto di vista formale. Vale a dire in un modo che non sembra concludere. L’ultima pagina ritrae semplicemente Paolo che, giunto a Roma, se ne sta in una casa presa in affitto, in una condizione di semilibertà e qui parla del Signore Gesù a quanti vanno da lui, “con franchezza e senza impedimento” (At 28,31). E il libro finisce così, con una sospensione che sembra inusuale sotto la penna di uno scrittore attento ai canoni retorici qual è l’autore del terzo vangelo e degli At.

Varie sono le spiegazioni avanzate a spiegazione di questa finale, ma francamente mi paiono azzardate e senza fondamento, come quella secondo cui l’autore avrebbe avuto in mente di scrivere un terzo volume che poi non avrebbe scritto o che, una volta scritto, sarebbe andato perduto. Poco convincente mi sembra anche l’ipotesi della morte dell’autore che gli avrebbe così impedito di terminare l’opera.

A mio avviso questa conclusione, che non conclude, costituisce uno dei colpi di genio di Luca: il suo libro resta aperto, perché altre pagine possano essere scritte, da una Chiesa che continua a vivere, a creare e a inventare, e perché l’ultima pagina la scriva il Signore stesso nel giorno della sua ultima venuta. Credo che a Bari, il 7 luglio scorso, sia stata scritta una pagina degna degli At.

Si tratta dunque di un libro che indica la via, ancora a noi oggi e che invita a proseguire questo sogno di Chiesa che Luca ci mette sotto gli occhi. Cooperare alla realizzazione di un sogno e continuare a sognare: ecco cosa vuol dire essere credenti attivi delle nostre comunità! La pagina sulla quale ci soffermeremo (At 3,1-10) ci offre un esempio, uno tra i tanti, del “come” di questa Chiesa.

At 3,1-10

Il nostro brano si colloca subito dopo quell’evento dirompente che era stata la Pentecoste. Lo Spirito santo aveva fatto irruzione su un gruppo di uomini e donne rinchiusi nelle mura di un luogo carico di memorie. La camera alta (At 1,13-14) è il luogo in cui i discepoli avevano vissuto eventi importanti insieme al Maestro. Un luogo significativo, dunque, ma anche che rischiavano di abitare chiusi nella nostalgia dei ricordi. Lo Spirito spalanca le porte della loro mente e li spinge al largo. D’un tratto si ritrovano a parlare lingue che neppure loro conoscono, le lingue dei popoli: “Siamo parti, medi, elamiti…”, dicono stupiti quanti li odono parlare (At 2,9-11).

Lo Spirito li spinge fuori, in una realtà nuova, in cui sono capaci di fare e dire cose che stupiscono e soprattutto che interrogano: “Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: ‘Che cosa significa questo?’” (At 2,12). “Pietro, dunque, con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò loro” (At 2,14). In questi primi capitoli la figura di Pietro è decisiva: è lui che prende l’iniziativa di parlare, anche se sempre insieme agli altri, mai come figura isolata.

Questo suo primo discorso, kerygmatico, provoca un’altra domanda da parte della folla: “All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: ‘Che cosa dobbiamo fare, fratelli?’” (At 2,37). La risposta di Pietro a questa nuova domanda è l’annuncio della conversione e del battesimo (At 3,28).

Notiamo come ad ogni passaggio critico, vi sia una domanda da parte del popolo: “Che cosa significa questo?” e “Che cosa dobbiamo fare?”. L’annuncio dell’evangelo procede perché ci sono delle domande, perché quello che gli apostoli fanno e dicono suscita interrogativi. Le parole seguono gli interrogativi: tutto nasce da gesti e parole che interrogano chi li vede e ascolta.

A questo punto, Lc racconta l’episodio su cui ci soffermeremo. Una scena semplice, ma che può offrirci vari spunti di riflessione su un’immagine di Chiesa valida ancora per noi oggi. Una scena che possiamo considerare un primo esempio di missione, particolarissimo.

Il racconto comincia con Pietro e Giovanni che salgono al tempio per la preghiera dell’ora nona (le tre del pomeriggio). Vi è Pietro, innanzitutto, figura che, come dicevo, svolge un ruolo importante in questi primi capitoli. Ma neppure questa volta Pietro è da solo: è insieme a Giovanni, l’anziano e il giovane del gruppo dei discepoli, quasi a rappresentare la totalità delle generazioni. La medesima coppia che nel quarto vangelo si divide spesso la scena: nella corsa al sepolcro (Gv 20,3-9) come anche nell’incontro con Gesù risorto (Gv 21,15-23).

Sono due, un numero che rimanda immediatamente alle coppie di annunciatori che più tardi, secondo il racconto degli At, solcheranno l’intera Asia Minore, Cipro e la Grecia: Paolo e Barnaba, Barnaba e Marco, Paolo e Sila e altri ancora. Ma quel numero ci ricorda anche il mandato di Gesù, quando aveva inviato i discepoli “a due a due” (Lc 10,1).

Perché delle coppie? Gesù non aveva spiegato le ragioni di quel comando, per cui sono legittime varie interpretazioni. La più affermata è quella della validità della testimonianza, secondo Dt 19,15, ripreso peraltro espressamente da Mt 18,16: “Sulla parola di due o tre testimoni”. Ma possiamo azzardarne anche un’altra. Quella cioè che ad annunciare sia sempre una comunità e mai un singolo, affinché ciò che viene annunciato sia innanzitutto vissuto, almeno tra i due, e sia annunciato con la vita prima che con le parole.

Nell’annuncio cristiano la comunità è all’origine di tutto. Lo stesso Gesù, a differenza di molti predicatori itineranti del suo tempo, non si presenta come maestro solitario, ma prima di cominciare il suo ministero, come primo atto, si costituisce una comunità, sente il bisogno di avere con sé dei compagni, e li chiama (Mc 1,16-20).

Pietro e Giovanni non stanno andando, propriamente parlando, a fare una missione. Stanno semplicemente andando per la loro strada. Si recano al tempio per la preghiera dell’ora nona. Anche se seguaci di Gesù il Messia, frequentano ancora il tempio. Sono ritratti, potremmo dire, nel loro quotidiano e mentre fanno strada, incontrano il terzo protagonista della scena: un uomo, storpio dalla nascita, che veniva condotto ogni giorno, per chiedere l’elemosina, presso una delle porte del tempio, quella detta “Bella” (At 3,2). Si tratta della porta orientale del tempio di Gerusalemme, quella che dava sul monte degli ulivi, da dove sarebbe arrivato il messia; ed era detta “bella” probabilmente a motivo delle ricche decorazioni in oro e argento di cui era ornata. La risposta di Pietro “non possiedo né argento né oro” (At 3,6) potrebbe contenere un riferimento a tale particolare.

L’interlocutore, dunque, di Pietro e Giovanni è questo povero, dalla soggettività rarefatta, al punto che lo portavano e lo mettevano a chiedere l’elemosina, precisa il testo, come un oggetto. Ma ridiventa un soggetto grazie a coloro che accettano di vederlo, e di cui interrompe il cammino. Pietro e Giovanni, infatti, acconsentono a guardarlo, anzi lo fissano, come Gesù aveva fatto tante volte con i suoi interlocutori.

C’è al v. 4 uno scambio di sguardi che dice tutta l’intensità della scena: “Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni (da notare anche qui la sottolineatura che Pietro agisce “insieme”) disse: ‘Guarda verso di noi’” (At 3,4). Una scena ricca di riferimenti a quello che Gesù aveva fatto: come lui, Pietro fissa lo sguardo sull’uomo che ha davanti. Non lo evita come il sacerdote e il levita della parabola del samaritano (Lc 10,29-37), ma si ferma e gli si fa accanto.

L’attenzione per quell’uomo nel bisogno rallenta il passo di Pietro e Giovanni che si stanno recando al tempio per il culto. Interessante notare qui una sorta di tensione tra culto e carità. Stanno andando a pregare, ma si fa loro incontro un bisogno, un’occasione che chiede la loro attenzione, ritardando la loro preghiera. Per Pietro non vi è contraddizione tra culto e carità. Anzi è quel gesto di carità che rende vero il culto. Perché la carità non contraddice mai il culto, semmai ne attesta l’autenticità.

Pietro dunque gli rivolge la parola: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do” (At 3,6). E quello che ha è un Nome e la potenza racchiusa in quel nome. Una potenza che risana e che guarisce; una potenza che dà vita. Fa anche un gesto, che ricorda anch’esso l’agire di Gesù (Mc 1,31): “Lo prese per la mano destra e lo sollevò” (At 3,7). L’uomo malato all’udire le parole “Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina” (At 3,6) e al tocco della mano di Pietro che lo sorregge, ritrova una vitalità nuova che si esprime in una sequenza di azioni immediate e rapide: “Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio” (At 3,7-8).

Una scena emblematica

Questo in sintesi il racconto. Un episodio che abbiamo ascoltato tante volte e che possiamo ancora oggi accogliere come la semplice narrazione di un miracolo di guarigione, non più compiuto da Gesù ma dai suoi discepoli, cui il Maestro aveva dato l’autorità di operare i suoi stessi segni, come leggiamo in Lc 9,1-2: “Convocò i Dodici e diede loro autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi”.

Oppure possiamo vedere in questo racconto una prima immagine di come la Chiesa inizia ad articolarsi, dopo quell’evento straordinario che era stata la Pentecoste. Un primo insegnamento sull’essere della Chiesa e della sulla sua missione, valido ancora per noi oggi. Mi limito a sottolineare solo alcuni elementi con cui possiamo confrontare la nostra esperienza ecclesiale.

Un primo tratto: soggetto della missione è la comunità e non il singolo. Come dicevo, benché Pietro qui svolga un ruolo importante ed eminente, egli non è solo. Pietro agisce con Giovanni, come l’autore sottolinea fino a forzare parole e immagini, come quando al v. 4 dice: “Pietro insieme a Giovanni disse: “Guarda verso di noi”. Curiosa sottolineatura: è Pietro che parla, ma l’autore sottolinea che lo fa insieme a Giovanni.

Nessun annunciatore, neppure il più carismatico, è legittimato ad annunciare senza un contesto comunitario in cui è in qualche modo inserito e sul cui mandato opera: è sempre la comunità che annuncia. Una comunità che vive innanzitutto e che annuncia quello che vive o almeno che cerca di vivere. Com’è possibile predicare la carità, se questa non è esperita o almeno ricercata, come fatica quotidiana, nelle nostre comunità? Come saremmo credibili?

Un secondo tratto: l’annuncio avviene nel quotidiano della vita. Più avanti gli At ci racconteranno di missioni organizzate: Barnaba e Saulo saranno mandati in missione, dopo essere stati ufficialmente istituiti per questo compito (At 13,2-3). Inizieranno allora i grandi viaggi missionari. Ma prima, nelle pagine iniziali degli At, sono raccolte le testimonianze di un’altra forma di missione che purtroppo è stata poi inghiottita dall’altra, ma che oggi mostra tutta la sua attualità.

Si tratta della missione dell’incontro quotidiano, nei luoghi in cui si vive, ci si muove e si opera. Papa Francesco parla molto di “Chiesa in uscita”, un’espressione bellissima, che a volte rischia di essere banalizzata, con iniziative stravaganti e tutto sommato poco efficaci.

“Chiesa in uscita” vuol dire Chiesa formata da credenti che non vanno alla ricerca di forme stravaganti di annuncio. Ma allude in primo luogo ad una comunità composta di credenti capaci di far sentire il profumo della propria fede nei luoghi quotidiani del loro vivere. Credenti che cercano di condurre una vita un po’ diversa, di fare scelte che interroghino e che suscitino domande. Quelle domande che le folle di Gerusalemme si sono fatte dinanzi all’evento della Pentecoste e dopo il primo discorso di Pietro: “Che cos’è questo?” e “Che cosa dobbiamo fare?”.

Questa è la Chiesa in uscita! Una Chiesa che esce nella carne di quei cristiani che molto semplicemente cercano di vivere il Vangelo nei contesti in cui si trovano a vivere, nelle scelte che fanno, nelle parole che dicono, in ciò che sperano e in ciò che perseguono. Ecco dunque ancora una domanda: dal nostro vivere quotidiano appare quel Vangelo in cui crediamo? Le nostre scelte concrete parlano di Vangelo?

Un terzo tratto: l’annuncio nasce dal coraggio di guardare e di toccare. L’incontro avviene perché Pietro ha il coraggio di fissare lo sguardo. Il suo non è un passare distratto. Non ha paura di guardare negli occhi né di lasciarsi guardare. Non ha paura di confrontarsi con il bisogno dell’altro. Non gira la faccia da un’altra parte. Non calcola quello che gli conviene e ciò che lo importuna. Non si fa prendere neppure dall’ansia di proseguire quello che sta facendo. L’altro, con il suo bisogno, lo interpella e lo blocca.

Si ferma a guardare, a perdere tempo. Ha il coraggio di fissare quel volto, di vedere la sua sofferenza e di lasciarsene interrogare. Ha il coraggio di toccare, di prendere per mano l’uomo storpio e di aiutarlo a rialzarsi.

Anche qui una domanda per noi: Siamo capaci di tenere gli occhi aperti? Di non distogliere lo sguardo per non vedere? In un mondo in cui ci si costruisce alibi per non guardare, alibi con cui proteggersi dall’altro “importuno”, siamo capaci di mantenere vigile lo sguardo sull’altro e sul suo bisogno? Siamo anche noi capaci di sporcarci le mani nel toccare colui che è nel bisogno?

Un quarto tratto: l’annuncio va all’essenziale. Pietro e Giovanni a quell’uomo nel bisogno non rivolgono molte parole. I discorsi li faranno altrove. Qui tutto è essenziale, hanno una sola parola: il Nome del Signore Gesù. Un nome che spesso seppelliamo sotto tanta zavorra, sotto tante parole che non dicono più niente, dimenticando di parlare di Gesù, di annunciare un volto, una persona, non un sistema filosofico o un programma etico.

Il cuore di ciò che ci è stato affidato, come credenti, non dimentichiamolo mai, è una persona: Gesù Cristo che per noi è la rivelazione più chiara del volto del Padre: “Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio ce lo ha spiegato”, dice Gv nel quarto vangelo (Gv 1,18).

La domanda è dunque evidente: abbiamo il coraggio di andare all’essenziale? Siamo ancora capaci di parlare di Gesù?

Infine un ultimo tratto che vorrei cogliere è quello dell’esito dell’annuncio: il Vangelo è una parola che risana. Pietro e Giovanni dicono e fanno qualcosa che ridà vita all’uomo che la riceve. La parola del Vangelo, anche quando è esigente, non può che essere parola che rigenera, che ridà vigore, che apre gli orizzonti, che incoraggia a vivere, che dà speranza.

A volte mi sembra che le nostre parole anziché dare speranza, tolgono anche quel poco di speranza che l’umanità ha ancora. Ripeto: non si tratta di annunciare vie facili. Il Vangelo è esigente, ma siamo noi capaci di far comprendere che quell’esigenza è per la vita, che non è il capriccio di un Dio che ci vuole gettare un laccio, che gode nel vederci assoggettati, ma piuttosto una parola che egli ci offre perché le nostre vite diventino più belle e più libere?

Ecco dunque un primo quadretto che Luca racconta o dipinge, in cui ci fa intuire il suo sogno di Chiesa nel mondo:

- una Chiesa comunità,

- che esce nel mondo annunciando con la vita,

- che ha il coraggio di vedere e di toccare chi è nel bisogno,

- che sa annunciare ancora l’essenziale che è Gesù il Cristo,

- e le cui parole agiscono come balsamo che aiuta a vivere.

Questa la Chiesa sognata anche da papa Francesco. La Chiesa che per un breve lasso di tempo (ma indimenticabile) abbiamo visto incarnarsi nell’incontro di Bari del 7 luglio: una comunione di fratelli, con Pietro in mezzo a loro; uscita per incontrare l’altro, anche chi solchi di diffidenza scavati nei secoli tenevano lontano e facevano cogliere come nemico; che non si sottrae alla responsabilità di vedere le sofferenze di altri fratelli appressi dalla guerra e dalla violenza; che ha saputo dire ancora parole di vita, coraggiose e salutari, mettendo il Cristo al centro di tutto.

Sabino Chialà