Ravasi. Le parole di Gesù in croce interrogano gli scrittori

Sono sette frasi brevissime, come un soffio che esce dalle labbra di Gesù morente sulla croce. Eppure, la loro densità è tale da aver sollecitato nei secoli un’imponente riflessione teologica e spirituale e da aver conquistato anche la cultura occidentale che s’interroga sul mistero universale dell’esistere, del soffrire, del morire e di come sperare. Con una lettura esegetica, arricchita da percorsi meditativi, il cardinale Gianfranco Ravasi invita il lettore a riscoprire la potenza di quel lascito nel libro, edito da Queriniana, «Le sette parole di Gesù in croce» (pagine 278, euro 20, in uscita in questi giorni), dal quale pubblichiamo qui sotto alcuni stralci dell’introduzione. Lo sguardo di Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della Cultura, si allarga anche alla tradizione spirituale e artistica che ha cantato e meditato sulle sette parole.

All’interno della realtà della morte di Cristo narrata ampiamente dagli evangelisti e che è, quindi, annotata anche negli annali della storia romana classica, noi sceglieremo solo una serie di piccoli momenti drammatici, affidati a una manciata di parole del Crocifisso, le ultime che egli pronuncia mentre è inchiodato sulla croce e lentamente l’asfissia lo sta strangolando in un’agonia atroce. Si tratta, nella redazione greca dei Vangeli, di sole sette frasi composte di 41 parole, compresi gli articoli e le particelle. Esse hanno ricevuto una titolatura codificata: Le sette parole di Cristo in croce e sono state messe in sequenza secondo diverse enumerazioni. A dominare sarà l’ordine, che anche noi adotteremo quasi integralmente, proposto da un monaco certosino, Ludolfo di Sassonia, autore della probabile prima Vita Jesu Christi, una biografia pubblicata nel 1474 a Strasburgo e da allora riedita ben 88 volte.

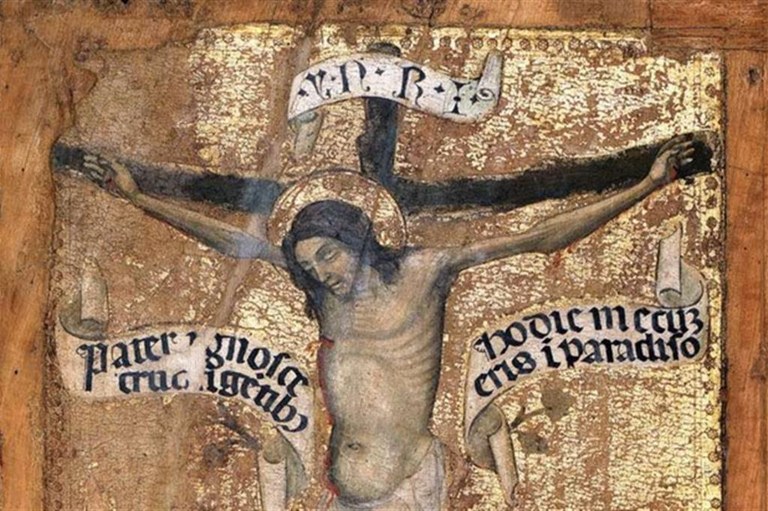

Ecco, dunque, la successione da lui proposta a cui abbiamo aggiunto le specificazioni essenziali, introducendo una piccola variante ormai seguita da molti, anticipando cioè la parola alla madre e al discepolo amato rispetto a quella destinata al malfattore pentito (quindi, in ordine inverso rispetto a quello suggerito da Ludolfo): 1. Ai crocifissori: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,24). 2. Alla madre Maria: «Donna, ecco tuo figlio». Al discepolo amato Giovanni: «Ecco tua madre» (Gv 19,26- 27). 3. Al malfattore pentito, crocifisso accanto a lui: «In verità ti dico: oggi sarai con me nel paradiso » (Lc 23,43). 4. « Elì, Elì, lemà sabachtani? Che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34; cfr. Sal 22,2). 5.«Ho sete!» (Gv 19,28). 6.«Tutto è compiuto!» (Gv 19,30). 7.«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46; cfr. Sal 31,6). Lo stesso Ludolfo ricordava, però, che al suo tempo esisteva un’altra suggestiva elencazione ottonaria a coppia che possiamo così visualizzare: Ai peccatori: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». «Oggi sarai con me nel paradiso ». Ai buoni: «Donna, ecco tuo figlio». «Ecco tua madre». Al mondo: «Ho sete». «Tutto è compiuto». Al Padre: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? ». «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».

Curiosa è, poi, la disposizione concentrica e più libera secondo la quale sant’Ignazio di Loyola nei suoi Esercizi Spirituali (1548), al n. 297 – all’insegna dei «misteri compiuti sulla croce» – distribuisce le sette parole ultime di Gesù ponendo al centro di questo ideale «candelabro a sette bracci» la sete di Cristo, assunta nel suo valore metaforico di sete di salvezza dell’intera umanità. Ecco lo schema proposto da sant’Ignazio: «Disse in croce sette parole: pregò per quelli che lo crocifiggevano; perdonò il ladrone; affidò Giovanni a sua Madre e la Madre a Giovanni; disse ad alta voce “Ho sete”; e gli diedero fiele e aceto; disse che era abbandonato; disse: “È compiuto”; disse: “Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito”». Gesù, dunque, sulla croce lancia quasi un suo ideale testamento, molto più essenziale ma di uguale potenza rispetto a quello più ampio dei discorsi dell’ultima cena secondo il quarto Vangelo (Gv 13–17). Non è vero, perciò, quello che afferma un famoso canto spiritual afro-americano: «Lo inchiodarono sulla croce e non mormorò nemmeno una parola...», anche se in questo verso si fa riferimento al suo lasciarsi crocifiggere senza un lamento, come il Servo messianico del Signore, celebrato da Isaia: «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori; e non aprì la bocca» (53,7). Tra l’altro, questo silenzio fu trasformato dallo scrittore tedesco Heinrich Böll nel titolo di un suo romanzo, E non disse nemmeno una parola (1953), storia di una coppia di «esseri umani crocifissi».

In realtà, pur fra i tormenti, Gesù parla e queste sue frasi hanno conquistato non solo la fede ma anche la tradizione culturale occidentale. Nel suo Cristo in croce, datato «Kyoto 1984» e quindi composto a poca distanza dalla sua morte avvenuta nel 1986, lo scrittore argentino, caro anche a papa Francesco che lo conobbe, Jorge Luis Borges, nato a Buenos Aires nel 1899, scriveva: « La nera barba pende sopra il petto. Il volto non è il volto dei pittori. È un volto duro, ebreo. Non lo vedo e insisterò a cercarlo fino al giorno dei miei ultimi passi sulla terra ». D’altro lato, ha sempre impressionato il silenzio del Padre nei confronti del Figlio crocifisso. Lo scrittore Giuseppe Berto (1914-1978) nel suo ideale «Vangelo di Giuda» La Gloria, pubblicato nello stesso anno della sua morte, dopo il grido «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? » scriveva: «Non c’è risposta. Allora, con un urlo, rendi lo spirito... O Eterno, io grido a te da luoghi troppo profondi: Signore, non ascoltare la mia voce».

Luca, come vedremo, tempera questa assenza desolata con un’invocazione di fiducia posta sulle labbra morenti di Gesù, cioè la settima e ultima parola. L’incarnazione del Figlio di Dio suppone, comunque, il passaggio anche attraverso la tenebra interiore, vivendo per certi versi l’esperienza di Giobbe, una figura biblica spesso riletta in chiave cristologica. È ciò che esprime p. Davide M. Turoldo (1916-1992), un altro scrittore che vogliamo convocare in dittico con Borges, in uno dei suoi Canti ultimi (1991): « No, credere a Pasqua non è giusta fede: troppo bello sei a Pasqua! Fede vera è al venerdì santo quando Tu non c’eri lassù! Quando non una eco risponde al suo alto grido e a stento il Nulla dà forma alla tua assenza».