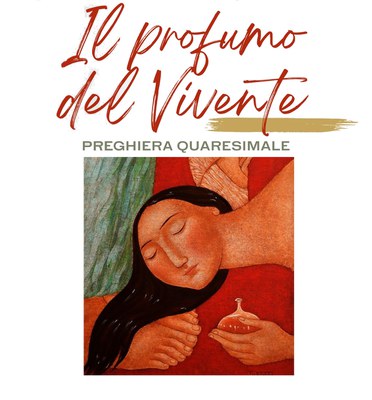

Stasera pane e acqua. Il ritorno del digiuno

La "straordinarietà" (percepita da più parti) di tali scelte fa sorgere una domanda, non scontata bensì attuale: ma oggi i credenti digiunano ancora nella preparazione alla Pasqua? È ancora osservato il precetto dell’«astinenza dalle carni»? E, più in generale, il senso cristiano della penitenza rimane vivo o viene scalzato da un certo buonismo "pastorale"? Esperti e teologi interpellati sulla questione variano le loro considerazioni al riguardo.

La "straordinarietà" (percepita da più parti) di tali scelte fa sorgere una domanda, non scontata bensì attuale: ma oggi i credenti digiunano ancora nella preparazione alla Pasqua? È ancora osservato il precetto dell’«astinenza dalle carni»? E, più in generale, il senso cristiano della penitenza rimane vivo o viene scalzato da un certo buonismo "pastorale"? Esperti e teologi interpellati sulla questione variano le loro considerazioni al riguardo.

Il giudizio di padre Antonio Spadaro, direttore de "La Civiltà Cattolica", è netto: «Fare penitenza in Quaresima significa imparare a vincere le passioni momentanee per ricordarci dell’essenziale, vivere i quaranta giorni di deserto col Signore e non con noi stessi. Credo che stiamo perdendo questa abilità dello spirito cristiano. La vita diventa una sorta di centro commerciale dove l’attenzione è sempre desta e catturata da beni di consumo».

Si badi bene: per il gesuita siciliano «la penitenza cristiana non è una sorta di autoflagellazione né un’ascesi fine a se stessa, ordinata all’equilibrio di una vita più sana. Tale equilibrio è già importante, ma il cristiano ha una intenzionalità molto più radicale: la conversione decisa a Dio, l’orientamento a quelli che la liturgia chiama "beni eterni" contrapposti a quelli di consumo».

Cettina Militello, una delle prime teologhe italiane, oggi docente al Marianum di Roma, conferma la percezione della «perdita della dimensione penitenziale come palestra di autoriconduzione ai valori veri. Ciò si inscrive nella cesura della fede, ovvero la rottura della trasmissione della fede che è un tutt’uno con la perdita culturale di un modello austero del vivere, del parlare, dell’agire». La crisi economica in atto sta causando alcuni "digiuni obbligati": «Va sottolineato che per tanti l’idea di una festa continua viene messa in discussione dalla crisi. Bisogna fare i conti e ci vanno di mezzo il divertimento, il cibo ricercato, i vestiti firmati…».

Secondo la teologa il nodo è legare il senso del digiuno alla solidarietà cristiana: «Anziché imporsi le diete a scopo estetico, la sobrietà nel cibo dovrebbe essere riproposta come ricerca dell’autenticità cristiana e della solidarietà con i fratelli che vivono in condizione di privazione. La proposta del digiuno deve cambiare: non la penitenza come paradigma esclusivo, bensì come un metodo per mettere a fuoco il valore dei beni stessi dell’esistenza; una via per cogliere meglio il valore del cibo, dei rapporti, degli averi e collegarli all’indigenza degli altri, verso i quali la solidarietà non è un optional ma aspetto costitutivo della fraternità cristiana».

«Non ho dati o numeri precisi ma posso attestare, dalla mia frequentazione del mondo giovanile e dai convegni cui sono invitato sul tema del rapporto tra cibo e religioni, che tra i giovani forse il 10% sa e pratica il digiuno e non mangia carni i venerdì di quaresima. Il panorama su questo aspetto è desolante e preoccupante».

La sconsolante disamina viene da un esperto in materia, il teologo Massimo Salani, docente allo Studio teologico di Camaiore (Lu) e all’Issr di Pisa. Nel 2001, con il suo libro A tavola con le religioni (Edb), ha vinto il Premio nazionale di Storia e Saggistica. Dunque, un ottimo conoscitore del legame tra alimentazione e spiritualità. E oggi, com’è la situazione? «Tra i fedeli, salendo con l’età, ci si trova davanti ad una pratica del digiuno frutto più che altro di tradizione, ma non di convinzione».

Cosa manca per arrivarci? «Non è stato sufficientemente spiegato il rapporto intrinseco tra digiunare, pregare e fare opere di carità. Se guardiamo ai Padri della Chiesa queste tre dimensioni sono così legate al punto che se salta una, anche le altre cadono». Salani riferisce di conoscere «piccole esperienze parrocchiali, nate dal basso, in cui il 31 dicembre, al posto dei soliti "cenoni", si organizzano cene "povere", devolvendo il corrispettivo alle mense degli emarginati, e ci si riunisce a pregare». Anche l’astinenza dalle carni va rimotivata: «I credenti di altre fedi non capiscono perché non dobbiamo cibarci di carne ma possiamo farlo di pesce. Il problema non è tralasciare la bistecca e mangiare salmone, ma capire che quanto spendo per la carne posso donarlo agli ultimi».

Più ottimista Lucio Coco, studioso di patristica (di recente ha curato l’Asceticon di Isaia di Scete, Edizioni San Paolo): «Tra le persone a me vicine si cerca di rispettare il digiuno». Quel che è da recuperare resta il senso profondo del "fare a meno" per motivi spirituali: «La quaresima ci ricorda questo: "Fatti un po’ da parte, cedi il passo, smetti di accontentare te stesso, pensa agli altri. Riduci il tuo io, non cedere alla lusinga della tentazione che ti promette potenza"».

La parola "penitenza", spiega il patrologo, ha nella sua etimologia la radice "pena": «Contiene il significato di un dovere scontare qualcosa per una colpa. Riecheggia un certo senso di giustizia che noi esercitiamo nei confronti di noi stessi privandoci di qualcosa. Tuttavia non rende la ricchezza del termine greco che traduce, "metánoia". In questo caso non prevale la pena, ma il cambiamento di abitudini, pensiero e stili di vita». Conversione, dunque: «Io posso anche digiunare ma non come un automatismo. La penitenza dei Padri, cioè la conversione, prima della giustizia prevede un atto di fede. Diversamente, senza questo nostro re-inserirci in Dio, ogni nostra azione risulterebbe slegata perché priva di quell’atto di fede in Cristo, presupposto di ogni autentica penitenza».

E oggi servono nuove forme di digiuno? Gli esperti interpellati avanzano proposte. Spadaro ne suggerisce due: «Sarebbe interessante piazzarsi al centro di uno shopping center e chiudere gli occhi, fare raccoglimento vincendo gli stimoli continui e pregare in silenzio. Inoltre, nella frenesia quotidiana occorre recuperare una "passività buona".

Noi agiamo spesso come risposta a stimoli. L’interattività è la categoria del nostro agire. Invece è necessario un tempo per "limitarsi" a guardare, leggere o ascoltare senza cedere alla tentazione a rispondere agli stimoli: "Ho fame, dunque mangio; arriva una mail dunque devo leggerla, …". Questa passività consiste nel riuscire a farsi incontrare dalle cose, dalle persone, da Dio. Se viene cancellata, non c’è lo spazio perché qualcosa di "nuovo" possa nascere nella nostra vita, tanto meno la conversione».

Coco evoca il "non necessario": «Si cerca di estendere il digiuno ad altre pratiche, quali spegnere il televisore o evitare il superfluo. In alcuni casi ho notato la tendenza recente a evitare le varie forme di giochi e scommesse che stanno proliferando». Militello invece punta sulle relazioni: «La Quaresima potrebbe impegnare (e so che lo si fa) una comunità nel farsi carico di altre comunità, di classi di persone, di situazioni di disagio.

Ad esempio potrebbe suggerire personalmente, in famiglia e nel lavoro un ascolto più attento degli altri». Salani sostiene di voler «difendere il valore del digiuno alimentare. I Padri sostenevano che "il digiuno è l’anima della preghiera". Non è questione di estetica o di perdere qualche etto, ma di riscoprire il legame che lega digiuno, preghiera e carità».