«Soldi e tecnica per cancellare la madre»

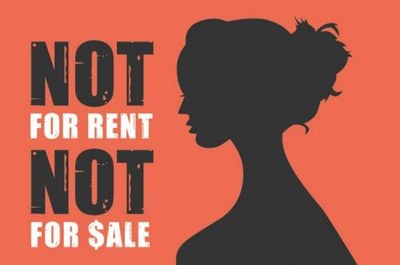

La maternità surrogata altro non è che il più recente colpo grosso del neoliberismo. Ma soprattutto è una nuova forma di patriarcato, l’ultima offensiva contro la donna e il suo corpo, diretta a ciò che rende unica la donna: la maternità e la relazione con il figlio. A sostenerlo è una firma illustre del giornalismo e del femminismo, Marina Terragni, nel suo ebook Temporary Mother. Utero in affitto e mercato dei figli (Vanda epublishing, pagine 99, euro 5,99), un brillante pamphlet che non risparmia colpi nemmeno all’universo Lgbt e non nasconde la frattura in corso tra Arcilesbica, (quasi) compatta contro il mercato degli uteri, e le donne Arcobaleno, in larga parte schierate con gli uomini e il loro "diritto" al figlio.

Nessun concetto davvero nuovo per chi in tanti anni ha seguito Avvenire. Ma interessante è la prospettiva decisamente non cattolica che, pur muovendo da altre premesse, finisce per convergere su tantissimi punti proprio con i cattolici. La critica all’onnipresenza e onnipotenza del mercato, ad esempio, ricorda analoghi affondo della Dottrina sociale, con le parole scomode (chi denuncia limiti e errori del capitalismo sfrenato, o del liberal-liberismo per dirla con Zamagni, da alcuni viene immediatamente sospettato di "comunismo", sic) in particolare di Giovanni Paolo II e Francesco. Ricorda anche un altro autore non cattolico ma molto letto, ascoltato e stimato da numerosi cattolici come Zygmunt Bauman. «Il mercato neoliberista – scrive Terragni – si prende le sementi e ce le rivende, si prende l’acqua e ce la rivende, si prende anche i nostri corpi e ce li rivende, trasformandoci in consumatori di noi stessi» (qui l’eco della consumerist society baumaniana, contrapposta alla società di produttori, è palese).

Nel pamphlet di Marina Terragni le parole chiave sono due: relazioni e patriarcato, ossia ciò che nella Gpa – la gestazione per altri, sigla con cui da qui in poi ci riferiremo alla maternità surrogata – viene negato e chi cerca di trarne profitto. Le relazioni sono «il vero nemico del comunismo e del mercato». Bauman parlerebbe di legami, quelli che il mercato ha la necessità di rendere friabili. L’essere umano è tale perché in relazione; e senza relazioni è sempre meno umano. Così – qui a parlare è la voce giustamente orgogliosa di una femminista – «oggi si riconosce che quello che molte donne stanno dicendo sull’utero in affitto lo stanno dicendo per il bene di tutti. Che quel tenere sempre al centro la relazione è per la felicità di tutti». Invece, pagando una donna affinché diventi madre di un bambino che non dovrà mai neppure vedere, «si compra il diritto di rompere la relazione». Il denaro surroga quella relazione, e la misura della relazione viene sostituita con quella del denaro. Terragni cita la femminista svedese Kajsa Ekis Ekman: «La maternità surrogata è un fenomeno capitalistico che aliena l’essere umano dalla sua stessa progenie».

Il cuore femminista palpita. Maschi e femmine non sono uguali, ma disuguali. Le donne possono mettere al mondo, gli uomini no. Di qui «l’invidia dell’utero»: «Gli uomini hanno compreso di non essere pari alle donne quanto a potenza creativa, e contro quella disparità e quella potenza hanno escogitato il dispositivo del potere. Si son presi i corpi delle donne, hanno dato vita al grandioso piano patriarcale». Come scrive l’eco-teologa femminista Mary Daly: «Quei figli (della Gpa, ndr) sono figli dei maschi, dei loro laboratori, del loro ordine simbolico».

È la posizione di una femminista, per questo invisa a ex compagne e soprattutto compagni di lotta, così come oggi il confronto tra Arcilesbica e Famiglie Arcobaleno è perfino aspro. I toni di Marina Terragni sono senza mezze misure: il piano che si nasconde dietro la Gpa, voluta e organizzata soprattuttto da maschi, è «far sparire la madre» per «una nuova forma, moderna, di patriarcato». La surrogazione è l’estremo acting out dell’invidia dell’utero. È il sogno maschile radicale – cancellare il fatto di essere nati da una donna – che prende corpo con l’ausilio della tecnoscienza e del bio-business». Sì, la Gpa è faccenda da neo-patriarchi. Che alla madre surrogata chiedono l’impossibile: sottrarsi alla relazione con il bambino, «la relazione più intensa che ci sia dato sperimentare».

È la scomparsa della madre per contratto con il nascituro, «protagonista muto della vicenda», il tutto nel nome «dell’individualismo proprietario». La celebre frase, anzi il claim femminista «il corpo è mio», viene manipolato e ridotto al «mio» di una proprietà privata di cui si può e si deve fare commercio: «Il corpo è del mercato». La conclusione ha toni drammatici, perfino apocalittici: «Se lasciamo entrare il mercato nella relazione tra madre e figlio, se gli lasciamo slegare anche questo legame, il mondo muore».

A questo punto entra in gioco Antigone. A lei, e alla sua resistenza al re di Tebe, Creonte, si appella Marina Terragni. L’eroina di Sofocle, decisa a contravvenire alla legge e a seppellire comunque il fratello, dichiara: «Non temo di mostrare alla città questo mio atto di anarchia». Non è l’anarchia come possiamo pensarla oggi d’acchito. È an-arché, "senza principio", ossia da sempre. Antigone alla legge storica del re di Tebe, e alle odierne leggi del mercato, oppone le leggi cosmologiche innate, che esistono da sempre, a cominciare dalla pietas nel caso di Antigone, fino al «primato della relazione vivente, custodito dal madre-figlio/a, e di quelle leggi che esistono da sempre, a cui anche gli dei devono obbedire».

Che in questa "battaglia" tante femministe si trovino schierate con la Chiesa può essere imbarazzante? Terragni taglia corto e ricorda come «tante volte la Chiesa è stata ed è ancora oggi dalla parte delle donne, più di quanto il laicismo diffuso (dico laicismo, non laicità) consenta di riconoscere». È la Chiesa, oggi, «l’unico argine contro l’onnipotenza del neoliberismo». E tanto basti.

Analisi brillante, resistenza combattuta dalla trincea del femminismo meno ideologizzato, posizione chiara. Ma come può agire, nel concreto, questa «anarché femminile che vuole sottrarsi all’onnipotenza delle leggi di mercato e alla fretta del profitto»? Può e deve «agire sul limite», un limite interiore. Poiché scienza e tecnologia sono difficilmente contenibili, occorre agire sulle coscienza: parola che Marina Terragni non usa, ma di cui si sente distintamente il profumo.

Umberto Folena

© Avvenire, 9 giugno 2016